来源:极昼工作室

文 |王祖一 刘丹倪

编辑 | 王珊瑚

不流血的霸凌

又是一堂体育课,最漫长的孤独时刻。小柳一个人坐在旗杆下的花坛边缘,没人说话,无事可做。十米外,一群小鸟一样活泼欢快的小姑娘在跳皮筋,“时不时得意地瞟你一眼”。这些抛下她的人,曾经都是她的朋友。

孤立来得莫名其妙。那个周末,她无意中听说朋友们在谈论自己,话题只有一个:她有多么讨厌。大概是因为自己的身材吧——她从那些谈话中分辨出只言片语:“小柳和某某(班级另一身材较胖女生)谁瘦下来能好看?”“小柳就算瘦下来也很难看。”

从那天起,她们就再也不说话了。但又不放过她, 她们会用对一个体型偏胖的女生能够使用的所有侮辱性话语攻击小柳,有时候是伴随着笑声但又足以令小柳听到的悄悄话,有时用小纸条贴在她背上。当全班女生卷进这个恶作剧后,小柳的校园生活变成了旷日持久的噩梦。

教学楼后人迹罕至的乒乓球桌是她最后的避难所。那里远离人群,可以让她感到轻松一会儿。她常常坐在乒乓球桌上晒太阳,或者沉默地绕着陈旧的乒乓球桌打转,桌角的水泥碎片因为她的存在加快了剥落的速度,“指甲都抠坏了”。

有一次,小柳像往常一样走出自己的小避难所,操场却异常寂静。体育课上到一半突然取消,同学们不知何时被叫回教室,没人告诉她。想到迟迟出现在教室门口,一定会被老师不分青红皂白训一顿,小柳僵在原地,哭了出来:“原来被全世界抛弃是这种感觉。”

没有殴打辱骂,小柳的遭遇似乎很难被定义为“校园暴力”;女孩小团体孤立他人,也不是学校里的新鲜事,甚至作为特有的校园文化,时常出现在文艺作品中。2015年,联合国教科文组织在《关于校园、涉及性别的暴力妨碍优质教育》报告中,第一次定义了校园性别霸凌,它“普遍存在”,“是性别歧视的最恶劣表现之一”,包括“性暴力、身体暴力和心理暴力”。校园中的性别暴力,在女生身上一般表现为性别刻板印象伤害和小团体孤立,在男生身上则为对“娘娘腔”、同性恋男生的嘲讽和身体伤害。它第一次作为有别“校园暴力”的特殊霸凌种类,有了名字和定义。

和小柳的经历相似,小宝的学生时代也曾遭到长期外貌羞辱。她是一位高挑、瘦削的年轻女性。肤色较深、天生卷发,长相很有异国情调。但在中学时期这是她的噩梦来源。因喜欢打篮球、晒得比较黑、气质比较阳刚,同学们认为她“像男人”,“男人婆”“飞机场”“长毛怪”等绰号纷至沓来。她花费大量时间在消除体毛上,不敢上厕所,“因为别的女生会说,你的厕所在隔壁”。

因为自身经历,小宝成年后选择了预防性别霸凌的工作。她现在是位于广州“友善校园”的负责人。这是国内目前唯一一个关注校园性别霸凌的公益项目,从2017年起为关心性别平等的中小学教师提供反性别霸凌的培训。

根据联合国教科文组织的报告,无论是小柳受到的孤立,还是小宝遭到的嘲讽,都是校园中基于性别的暴力,是由于社会里的性别规范和刻板印象造成的。按照报告统计,四分之一的校园暴力与性别相关,友善校园在工作中发现,这个数字在中国更高,十个孩子中有三个遭过欺凌,男女生都可能是受害者,因为性别文化的刻板印象,女性隐形受害者数量更多。

在校园暴力已经引发广泛讨论的今天,人们谈及这一话题,最先想到的往往是流血事件。如果说男孩们面临的性别霸凌主要与殴打辱骂相关,针对女孩的伤害就像细丝慢慢勒进皮肤。它充斥着校园生活的每分每秒,比如外貌打分,集体不和某个女孩说话……更糟的是,它们往往被视作校园日常的一部分,且如同瘟疫一般,“独特且具有毁灭性”。

友善校园负责人小宝老师(下蹲者)在活动中扮演被选中的受霸凌者。 讲述者供图

被刻板印象选中的人

乔乔至今记得二十年前走出五年级办公室,想从四楼直接跳下去的心情。“这么小年纪就想谈恋爱、结婚、生孩子啦?”她的班主任,一个头发烫成方便面状的中年女性,当着全年级老师的面把《珍妮姑娘》摔在她面前。这是讲述美国20世纪初因贫失足少女的小说,以“不准带课外书”为名从她课桌里搜出来的。

长大她才意识到,背上“荡妇”罪名和读什么书关系不大,被选中是因为她是出头鸟。“我特别喜欢赢,就是赫敏上课抢答问题那种上蹿下跳的,包括体育比赛”,上课会指出老师错误,和男生打交道也毫不扭捏。换句话说,不是刻板印象中女孩应该有的样子。

然而内向顺从,也不足以让一个女孩在学校中自保。小棋就不明白自己还能如何降低存在感,她性格文静,长期穿肥大衣服遮挡身体,但同桌男生还是取侮辱性绰号嘲讽她的身材。他们下课在走廊里推来推去,像玩碰碰车一样,谁撞到她就会引发哄堂大笑。这种来自异性的没来由的恶意,使她直到大学都不敢和异性说话。

在温州一所高中教语文的小布老师发现,狭隘性别观念带来的影响,游荡在校园的每一个角落。曾经有一名女生找他倾诉,说女生们议论她“行为不检点”。调查后,小布老师发现这名女生只是性格爽朗,喜欢和男生一起玩,其他女生对此十分反感,开始制造关于她的谣言。

小布老师是一名85后,作为一名男性文科老师,自己就深受性别刻板印象困扰。同校理科男老师调侃搞诗词歌赋的“娘里娘气”,连相亲对象都委婉暗示“以后可不可以不当老师”。在当地社会观念中,老师是照顾人的角色,没出息,不是男性应有的抱负。

这样的经历,让小布老师对女孩们在学校中所受的性别限制感同身受。他从“友善校园”创始就接受培训,逐渐意识到,“在有问题的社会观念里,所有人都会被裹挟在里面,大家都会有偏见。”甚至包括老师。

他曾听说,学校里有位老师上课时口无遮拦:“不得不说,有的专业在婚恋市场上比较受欢迎。”下面的女生当堂发出嘘声,直接跟老师吵了起来。这种师生冲突发生过不止一次。

刻板印象、外貌评比、荡妇羞辱,相比霸凌,这些更像是女生在学校中遇到的“不愉快”。它并没有被社会定义为校园霸凌,只能说是不恰当的行为,但只要时机成熟,它就可能通向真正的霸凌。这样的氛围中,任何一个女孩,无论活泼还是内向,合群或不合群,都可能因为不符合社会对女性的期待,成为被选中的那个人。

友善校园的自制课本

面目模糊的施暴者

选择霸凌同桌,看上去是小夏对班主任的一场报复。班主任是那种传统的数学女老师,会带脏字骂女生带坏成绩好的男生。而班主任女儿、小夏的同桌却是一个好女孩,“学习好,长得白白净净,温温柔柔,性格上没有任何让人讨厌的地方”。

她现在承认,霸凌同桌除了对班主任的厌恶,也有对同桌本人“小小的妒忌”。

小夏曾经是位于班级中心的女孩,但现在,这名“什么都好”的同桌让她感到危机。从表面上看,小夏和同桌的关系比其他同学亲近,同桌甚至会告诉她一些小秘密。小夏利用这种信任,成为同桌“少女心事”日记和书信的第一手掌握者,当然,她会确保这个消息传遍全班,直到性格暴虐的班主任——“因为我们知道她妈妈会打她”。

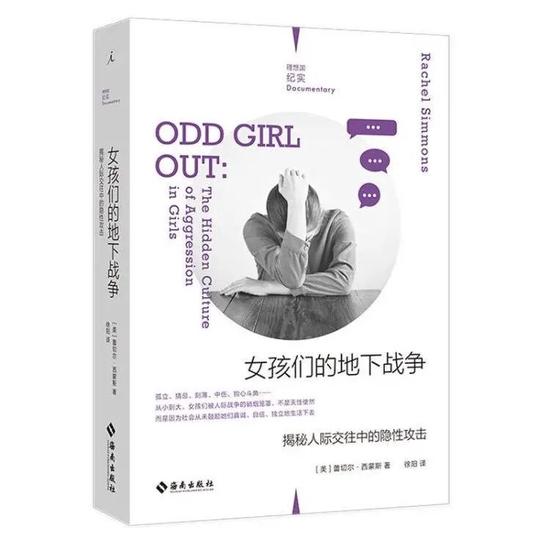

集体孤立,这种霸凌有个专门的名字“关系霸凌”。蕾切尔·西蒙斯在2002年出版的《女孩们的地下战争》专门研究了女孩间这种基于文化驯化的互相欺凌:“我们的文化不允许女孩置身于公开冲突之中,她们因此被迫采取非肢体接触、间接、隐蔽的形式进行攻击。”她们选择的武器是剥夺关系,把讨厌的人从集体中驱逐出去。

《女孩们的地下战争》 图片来源网络

最糟糕的一次,小夏发现自己喜欢的男生喜欢上了同桌。她去垃圾桶翻出来同桌写给该男生但又撕毁的信件,试图将信件复原,“只有几个句子被拼出来了。然后我就在她面前说这个句子,让她知道我看了。她吓坏了,不知道我是从何得知的,但是她又不敢跟我求证。”那一刻,小夏仿佛拥有了某种权力,她感到短暂的快感。

小夏自始至终都清楚地知道在给他人带来痛苦,她自己也很矛盾,一边传同桌的闲话,一边觉得自己是很恶劣的人:“我知道这很不对。她并没有惹到我什么。可能当时我就是觉得她太好了吧,她让我觉得,你在,我可能就不会显得那么好。”

根据西蒙斯的论著,我们的文化对女性攻击和亲密感理解不够,让女孩很难用健康的方式处理与同龄人的关系。面对竞争和矛盾,女孩常常使用简单但是过激的方式表达负面情绪。小夏的矛盾心情或许正发源于此。不论是无法反抗的班主任,还是无处排解、无人诉说的妒忌,都让她除了将负面情绪发泄到同桌身上之外,别无他法。

几年前,小夏通过查同学的关注列表,偷偷关注了同桌的微博。升入高中后,同桌就断了与所有初中同学的联系。发现同桌读了研,结婚了,现在生活挺好的,小夏松了口气,“如果她过得不好,我会把自己骂死”。她不知道是同桌心理足够强大,还是当年的霸凌没有对她造成什么影响。

并不是所有受害者都能这样“幸运”。友善校园的帮扶对象中,有这样一个女生:作为初一新生的她被全班女生孤立后,陷入抑郁,被迫休学。转学后,在新学校又被孤立,只能再次休学,至今频繁出入精神科。

对于在操场上哭泣的小柳来说,虽然学业并没有受影响,但她的人生确实被那场持续五年的霸凌改变了。成年后很长一段时间,听到背后传来笑声,小柳仍会头皮一紧。紧张过后她才意识到,一切都结束了,再也不会有人在背后笑她胖、贴侮辱性纸条了。

过早经历的关系霸凌让小柳形成矛盾的性格:既有点讨好型人格,又对集体极度冷漠。小柳朋友极少,至今无法轻易相信别人,对友谊本身也比较悲观。她没去任何一次毕业典礼,拒绝参加任何集体活动。

干预关系霸凌对老师来说也很困难,心理虐待很少留下证据,经常会被轻描淡为朋友间的“小矛盾”。更糟的是,关系霸凌让施暴者拥有极大的匿名性,可以心安理得地摧毁一个女孩而不带任何负罪感。

小黄老师在广州一所高中教生物,他记得一个全年级参与、却揪不出任何一个霸凌者的案例。一名女生被议论“喜欢勾引男生”,接到求助后,他花了很大力气一个个询问相关学生,追查谣言源头,但收效甚微。每个传谣学生都觉得自己很无辜,觉得自己只是围观群众。

“置身于团体中参与冲突,任何一个女孩都不必对自己的攻击直接负责。”西蒙斯在书中总结了针对女孩的群体霸凌的最大特点——躲在群体中作恶,霸凌者不需要为自己的行为承担责任;同时,参与关系霸凌的不仅是发起者,所有面目模糊的旁观者都是帮凶。

关系霸凌并不是女生间特有的。小黄老师的观察也证明了这点:“你以为男生不会搞小团体吗?也会整个宿舍孤立一个跟大家不一样的人。”他所任教的学校成绩较好,学生受到的道德约束相对严格,因此校园欺凌大多属于关系霸凌,不分男女。

友善校园的自制课本

“死亡诗社”

小黄老师从事性别教育已有十年。早年他的关注点偏重性教育,直到参加友善校园的培训,才意识到“性别”不只是生理知识,更关于社会观念。他第一次真真切切看到校园性暴力受害者站在面前,讲述他们在学校被围观上厕所、被集体殴打,有些人的朋友甚至选择了自杀,“当时我很震撼。”

从那开始,小黄老师发现性别霸凌就在身边。他遇到过一个长时间无法走出被霸凌阴影的男生。因为这个学生的同性恋身份,同学们发起了针对他的集体网络霸凌。“死基佬”、“变态”等侮辱性攻击频频刺向他。男生后来将自己封闭起来,不再信任同学、老师,甚至是家长。小黄老师尝试调解,也得不到他的信任,只能看着他在阴影的包围下度过高中生活。

正如小黄老师所说,一个老师在性别霸凌已经开始才介入,能做的就非常有限。将正确的性别观念传递给学生,在霸凌开始前进行预防,才是治本的干预策略。

小布老师曾经目睹过学生持有错误性别观念的严重后果。一些气质阴柔的男生遭到霸凌,霸凌者会认为自己没有错,因为“这个人很变态,被打活该”,其他学生都在围观,没有人站出来。他只能看到一次制止一次,但很难根治,“后来不打了,但搞冷暴力。”小布老师无奈表示,“错误观念形成,干预就很难了。”

于是,小布老师的语文课变得有点像《死亡诗社》,让现代性别观念潜移默化地影响学生,“至少能让他们开始反思”。在讲《祝福》时,他带学生思考导致祥林嫂悲惨命运与女性身份有什么关系;讲到《雷雨》鲁侍萍“不公平的命指使我来的!”他问学生这个“命”到底是什么;讲《致橡树》,他赞颂其中展现的反传统女性形象。

有时候,他还会刻意讨论一些极端性别案例,问学生:“如果你的孩子是跨性别,是否接受?”“如果孩子找了一个比你年纪还大的男女朋友,你怎么办?” 有人反应激烈:“绝对不行!”有人犹豫不决。最终,在小布老师的引导下,大家能得出一个大致共识,并理解社会讨论没有单一正确答案。

小布老师很自豪上过自己课的学生确实变了。有一次,政治老师在课上讲唐山打人事件,谴责犯罪后,又加一句:“如果当事女生没有在夜里出门,也不会遇到这样的危险”。女生们立刻发出嘘声,当堂抗议。事后,愤怒的女孩们向学校提出投诉,要求这名老师不再教自己班。

观念转变是一个需要一代人甚至几代人的事,让小布老师欣慰的是,他读到学生上交的随笔,说一些现代性别观念自己仍然接受不了,即使本能上反感,但并不会因为其他人的不同去攻击他们,“我觉得这样的学生,观念上已经发生了很大变化。我不喜欢你,但是我捍卫你应该有的权利。”这已经是很大的一步。

友善校园给教师做预防校园欺凌的培训 讲述者供图

危机四伏

毕业多年,小棋回家乡时,与当年霸凌自己的男同桌在街头重逢。对方道歉,她第一次知道了为什么当年莫名其妙被霸凌:男生自己因为胖被霸凌,看到小棋,觉得他俩很像,就用自己被霸凌的方式虐待她。谈到这段往事她声音哽咽,但面对道歉的霸凌者,她仍选择和对方礼貌寒暄。

她没有真的原谅这个霸凌者,但又不知道该如何面对他的歉意。

在性别霸凌中,被霸凌者和霸凌者之间存在模糊地带。有时,受害和施暴的身份甚至会发生转换。一些被全班欺负的人,往往选择成为下一任霸凌者,为了转移矛盾,为了融入集体,或者仅仅是为了让自己感到安全。

友善校园的负责人小宝在每次活动中都会讲述自己的故事,她曾经在被霸凌的同时,霸凌他人。因为气质中性,被全班嘲笑应该去上男厕所,她常常要憋到快上课才敢去厕所。为了融入集体,她转而霸凌班上一名气质阴柔的男生。她总在体育课报数时,第一个大喊:“我们班有22.5个男生,有一个不男不女!”全班哄堂大笑时,她会觉得自己和大家是一样的。这名男生也因此不敢上厕所,甚至得了尿路感染。

由于自身经历,小宝介绍友善校园对霸凌者的干预策略时,强调当霸凌情况不是太严重时,不要过早下定义。霸凌者是一个过于强烈的标签,学生或许因此自暴自弃,产生持续霸凌的倾向。重要的是观念教育,帮助霸凌者了解自己的矛盾心理的成因。小宝经历过一次难以开展的学校活动,活动现场气压很低。后来小宝发现,到场的学生都是班主任挑选出来的,参与过霸凌的学生。孩子们觉得自己是来开批斗大会的,都很不开心,再也不愿信任老师。

某种程度上,被霸凌和霸凌他人的,都是性别刻板印象的受害者。友善校园认为,最重要的是让霸凌者明白自己所受的错误观念,并意识到霸凌行为可以因观念的改变而纠正。

但干预校园性别霸凌的复杂性在于,由于社会性别文化的影响过于强大,性别教育工作者有时也被裹挟其中。为了避免家长给学校压力,学校并不支持小布老师总是在课堂上“过多谈论有争议性的话题”,“说怕给学生误导”。而小黄老师常常被同事称为“性学大师”:“他们不认为我是个生物老师,他就觉得你就是性教育的老师,还要把‘性’字说得很重,会有不怀好意的那种笑。”

在大多数中小学生都拥有手机的今天,网络社交成为校园生活的延伸,也使得校园性别霸凌数据不降反升。根据联合国教科文组织2017年发布的《校园暴力与欺凌:全球现状报告》,美国15%的9-12岁儿童在过去一年内曾被他人通过邮件、聊天室、即时信息、网站或短信等手段欺凌过。女童成为网络欺凌受害者的比例超过男童的两倍,分别为21%和9%。

来势汹汹的新危机面前,老师们的工作更加困难。正如小布老师反复重申的一样,性别霸凌“是一个社会观念需要改变的问题”,只有当全社会的性别观念发生变化,性别霸凌才能被持久地封印。

版权声明:本文所有内容著作权归属极昼工作室,未经书面许可,不得转载、摘编或以其他形式使用,另有声明除外。

- END -