来源:国政学人

反思南亚最低核威慑:印度该如何应对巴基斯坦战术型核武器部署?

作者:Frank O‘ Donnell,来自英国普利茅斯大学和英国皇家海军学院,研究方向包括南亚地区核概念、核态势、常规军事现代化和国土安全问题等。

印巴核威慑观念差异

1。什么是核威慑?

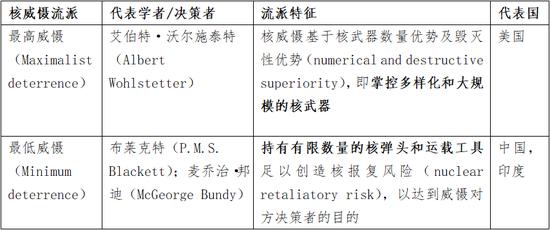

本文的论证思路建立在两项重要概念之上:最高威慑(maximalist deterrence)和最低威慑(minimum deterrence)。

2。印度的核态势

自2003年起,印度很大程度上延续和秉承其于1998年核试验之后提出的“可信的最低威慑”(credible minimum deterrence)和“不首先使用核武器”(no-first-use)的原则,恪守暂停核试验的承诺,同时印度也表示其将对率先使用核武器的对手采取惩罚性报复措施。然而,在巴基斯坦于2011年4月公布了纳赛尔60公里射程战术核导弹之后,纳赛尔及其背后的战略思想对印度安全和印度先前关于核威慑如何在南亚运作的概念提出了多重挑战,由此推动印度就纳赛尔对国家安全和地区稳定的影响展开辩论(Kristensen & Norris, 2015)。

3。巴基斯坦的核态势

作者通过引用Narang(2014)的文章指出,巴基斯坦的核态势与印度不同。前者有意率先将核武器使用于打击对手的常规进攻以达到施压的目的,是为一种“不对称报复性行为”(asymmetric retaliation)。许多学者和决策者一致认为,纳赛尔导弹是巴基斯坦“全谱威慑”(full-spectrum deterrence)这一新型核概念的象征,旨在与印度的“冷启动”(Cold Start)军事原则进行对抗,威慑印度从而防止印度主动对巴基斯坦国土采取常规打击行动(Iqbal, 2015; Kidwai & Lavoy, 2015)。

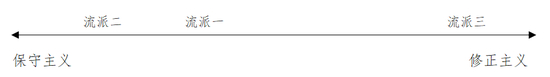

至此,印度政府面临着核保守主义(nuclear conservatism)与核修正主义(nuclear revisionism)之间的冲突所带来的内部压力。是否要重审修正其于2003年延续至今的核原则成为了当下热议的话题。

印度官方的回应

1。文职决策者的回应

印度政府于2011年对纳赛尔导弹部署进行了评估,所得出的结论是巴基斯坦在核武器方面的发展不足以使印度改变其核原则(Singh, 2016)。作者也指出,几乎没有明确迹象表明印度的核原则将会在短期内针对纳赛尔导弹部署作出调整,印度的文职决策者将继续遵守“最低威慑”的原则。但是,印度国家安全顾问Ajit Doval在当时的发言中并未提到任何有关“最低威慑”的概念,而只使用了“可信的威慑”这一概念来阐释印度未来的核态势 (Iyer-Mitra, 2014)。公开证据表明,巴基斯坦“全谱威慑”概念的出现为印度的核态势及其核心逻辑造成了压力,致使印度政府内部文职决策者就重审其核态势和军事战略一事展开辩论。

2。印度军方的回应

印度陆军则专注于发展进攻性常规概念和相关作战规划,以对巴基斯坦境内的目标构成快速常规打击威胁。2014年,印度陆军远景规划局的威胁评估和战略行动处的主管概述了巴基斯坦对涉印军事危机的核升级反应的五个等级, 并预测巴基斯坦只有在倒数第二级,即处于在其领土上使用战术型核武器这一级时,才会首次将纳赛尔导弹用于对抗印度军队(Centre for Joint Warfare Studies, 2014)。这进一步突显了印度陆军对其在巴基斯坦领土上进行常规作战的能力的信心,表明前者并未被“全谱威慑”所震慑。

印度非官方战略高层的回应

流派一和流派二:改良最低核威慑

这两类流派在坚守“最低威慑”原则的理念上相同,但是就如何回应纳赛尔导弹部署一事,二者提出了不同的回应方针。

1。坚守最低威慑并加强规划常规的先发制人的打击

这是印度目前的主流战略流派。专家认为巴基斯坦的纳赛尔导弹部署和“全谱威慑”不足以动摇印度一贯以来的“最低威慑”原则与核态势。然而,纳赛尔导弹的部署的确反映了印度在核威慑和常规威慑方面的一些不足之处。该保守流派的支持者们认为,印度无需针对此事发展战术型核武器。部分专家提出,印度应该专注于加强其核备战状态和常规打击能力,并且将核报复中的“大规模报复(massive retaliation)”替换为“惩罚性报复(punitive retaliation)”,以此帮助印度决策者更灵活地针对对手的军事行为做出反应。

但是,作者认为,从地缘政治的角度上讲,发展有限核打击能力对印度而言是毫无意义的。印度的阿姆则立和巴基斯坦的拉合尔等主要人口中心与可能构成战术型核战场的边境地区极其接近。目前,印度军方已经有意在扩张先发制人的进攻(proactive offence)的计划,而该流派所提出的种种军事改革方针都很大程度上偏离了印度一贯以来的核态势和国际形象。这样的改革很有可能将地区冲突升级化,并打压印度官方和民众对现有常规威慑与核威慑的信心,致使更多人呼吁采纳更为接近最高威慑的政策和方针。

2。 最低威慑加军备控制

流派一主要倾向于强调深化先发制人概念的发展,将其打击计划扩展到巴控克什米尔地区,而流派二则无意于这种雄心勃勃的行动概念。后者强调,任何军事方面的回应都承担着极高的风险,印度理应将加强军备控制作为其最核心的回应。该类方针强调加强与巴基斯坦的战略对话,签订“不首先使用核武器”等一系列双边协定,推动对《裂变材料禁产条约》(Fissile Material Cutoff Treaty)的更大承诺,从而限制最终的核力量规模。相较于流派一,该方针的优势在于它有助于降低双边的核威胁和武器研发,是目前最为贴近、也是最能体现印度核态势和其在南亚地区外交政策的提案,同时也有利于构建能促进经济增长的稳定环境。

但是,采纳此类方针并非易事——该流派面临着来自印度内部的修正主义的挑战。决策者仍需通过实际行动说服民众这是一则有力的针对纳赛尔导弹部署的回应。如若巴基斯坦再度资助针对印度的恐怖袭击(如2001-2002年间),或是有报道称纳赛尔导弹的部署越来越多,该类方针将面临很大的困难。

流派三:或采取最高威慑方针

不同于前两个流派,第三类流派提出了更加激进,也是最具修正主义色彩的回应方针。有许多前任政府官员及核政策制定者都属于这个流派。该流派认为,纳赛尔导弹部署加上巴基斯坦和中国日益增长的核力量所构成的总体战略环境,已非印度于2003年制定的核原则所能适用。 流派三的修正方针包括取消“大规模报复性行为”的承诺,而采取“灵活报复”的新路径;实施新版本的“不首先使用核武器”原则,对对方首次使用核武器的行为作出更相称和有限的核反应,乃至采用“灵活使用”的总体政策等。这些措施意在使印度在原则和行动上拥有更高的灵活度。

作者指出,该流派并没有呼吁在核弹数量和毁灭性力量上占领绝对优势,也并不完全摒弃“最低威慑”的传统,但在实质上更依赖最高威慑的逻辑。如若印度朝最高威慑的方向发展,此举不仅不能抵消巴基斯坦的核威慑,同时也会向中国施压,从而影响整个南亚地区的和平与稳定。因此,作者认为,该流派只会使当前局势更加不利于印度,起到适得其反的效果。

结论

本文从印度的角度总结了印度政府文职决策者、军事规划家和非官方战略高层所提出的不同论调,并分析解读了针对纳赛尔导弹部署所提出的回应方针的利弊。作者指出:

1。“最低威慑”仍是最为贴近印度外交理念与核心目标的核概念,盲目地朝“最高威慑”的方向进行修正不仅不能消除巴基斯坦纳赛尔导弹带来的威胁,还有可能促使巴基斯坦和中国扩大其核势力。

2。印度应将纳赛尔导弹部署视为一个新的机遇,借机推动军备控制的单边行为准则或双边协定。

3。印度同样面临着来自内部修正主义的挑战。印度需要稳定军心与民心,说服大众“最低威慑”仍为目前的最优解,同时平衡好核威慑与外交政策之间的冲突